Керчь называют вечным городом: на протяжении 28 веков тут никогда не прекращалась жизнь. Некоторые неочевидные страницы этой жизни можно открыть, прогуливаясь по улочкам, огибающим гору Митридат. Обращённый к морю холм в центре Керчи носит имя легендарного властителя древности и вполне соответствует его статусу.

Арка дома Рубанчика

Пешеходную часть улицы Ленина, бывшей Воронцовской, лежащей у подножия Митридата, украшает замысловатой формы арка с датой «1894» и аббревиатурой «РМС». Это всё, что осталось от усадьбы знаменитого керченского фотографа Моисея Рубанчика.

Пешеходную часть улицы Ленина, бывшей Воронцовской, лежащей у подножия Митридата, украшает замысловатой формы арка с датой «1894» и аббревиатурой «РМС». Это всё, что осталось от усадьбы знаменитого керченского фотографа Моисея Рубанчика.

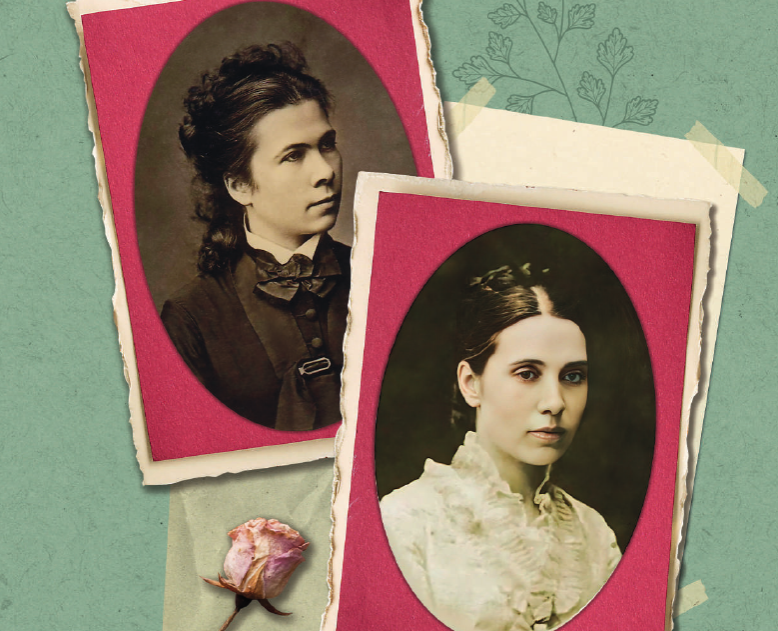

Ему посчастливилось первым запечатлеть уникальные, получившие мировую славу находки из раскопок античного города Пантикапея: великолепную мраморную скульптуру царя зверей – охранителя Львиного кургана, скорбный лик богини Деметры из одноимённого склепа.

Разносторонний мастер Рубанчик сохранил для нас не только образ Деметры, но и лица реальных жителей Керчи конца XIX – начала XX столетия.

Поэтому арку дома фотографа можно воспринимать как портал в незнаемый мир, населённый людьми, что когда-то жили здесь и оставили городу частичку души. Ступайте смело, и, если вы будете внимательны и доброжелательны, Керчь откроет вам своё сердце!

Памятник большевистскому восстанию

Название улицы «23 мая 1919 года» напоминает о поднятом красными партизанами восстании, ставшем трагической страницей в истории Гражданской войны в Керчи. Отряд базировался в Аджимушкайских каменоломнях. В ночь на 23 мая «каменоломщики» покинули укрытия и попытались захватить город. Однако горстка партизан не могла противостоять превосходящим силам Добровольческой армии Деникина. Слабо вооружённые повстанцы были оттеснены на склоны Митридата и заняли оборону в жилищах обывателей. Белогвардейцы применили артиллерию и подавили сопротивление. В ответ на дерзкую вылазку большевиков деникинцы развернули в городе массовый террор. «Брали всех подозрительных, придерживаясь правила: лучше уничтожить десять невинных, чем выпустить одного виновного. За это время в Керчи убили до 3000 человек», – пишет очевидец. На месте одного из разбомбленных домов, где укрывались повстанцы, установлен памятник: исполненное объёмной мозаикой стилизованное красное знамя.

Название улицы «23 мая 1919 года» напоминает о поднятом красными партизанами восстании, ставшем трагической страницей в истории Гражданской войны в Керчи. Отряд базировался в Аджимушкайских каменоломнях. В ночь на 23 мая «каменоломщики» покинули укрытия и попытались захватить город. Однако горстка партизан не могла противостоять превосходящим силам Добровольческой армии Деникина. Слабо вооружённые повстанцы были оттеснены на склоны Митридата и заняли оборону в жилищах обывателей. Белогвардейцы применили артиллерию и подавили сопротивление. В ответ на дерзкую вылазку большевиков деникинцы развернули в городе массовый террор. «Брали всех подозрительных, придерживаясь правила: лучше уничтожить десять невинных, чем выпустить одного виновного. За это время в Керчи убили до 3000 человек», – пишет очевидец. На месте одного из разбомбленных домов, где укрывались повстанцы, установлен памятник: исполненное объёмной мозаикой стилизованное красное знамя.

Улица Театральная

Храм Мельпомены украсил акрополь в IV веке до н.э. Об этом сообщают археологические артефакты – глиняные маски актёров, фрагменты кресел. Тогда же главный театр Пантикапея вошёл в классику шпионажа. Враги, готовя вторжение, пытались выяснить количество народа, способного защищать крепость. Для этого в столицу Боспора отправили известного на всю Элладу артиста. Все ярусы театра заполнили зрители, и послу осталось только выяснить количество мест…

Другая история связана с именем актрисы Фаины Раневской. Она начинала карьеру в Керчи в 1915 году. Легенда гласит, что некий опытный трагик пригласил молоденькую Фаю Фельдман прогуляться на Митридат. По дороге Фаина зашла в банк – мама поддерживала юное дарование. Актёры поднимались по лестнице, когда порыв ветра вырвал купюры из рук нерасторопной барышни.

– Жалко денег, но как красиво они улетают… – печально вздохнула Фаина.

Её спутник восхищённо заметил:

– Ну, милочка, вам только чеховскую Раневскую играть!

Так появился псевдоним будущей народной артистки СССР.

Малая Митридатская лестница

Улица 23 мая, бывшая Константиновская, приводит к Малой Митридатской, или Константиновской, лестнице. На мраморной мемориальной доске по-русски и по-гречески высечено: «Эта лестница сооружена в 1866 году иждивением керченского первой гильдии купеческого сына Алексея Константинова».

Короткий текст несёт много информации. Он сообщает миру, что крупный предприниматель, потомственный коммерсант, грек по происхождению, увековечил своё имя, построив на склоне горы лестницу. Характерно, что поднимается она к улице, носящей имя великого князя Константина – родного брата императора Александра II.

Почётный гражданин в полной мере оправдывал своё высокое звание. Более 10 лет в одном из особняков Константинова размещалась женская гимназия. На деньги Алексея Константиновича был построен новый фронтон – точная копия оригинального и отремонтирована гробница Мелек-Чесменского кургана.

От синагоги к безбожникам

От Константиновской лестницы тянутся вверх извилистые улочки. Их изгибы сродни выкрутасам истории. Характерный пример – переулок Безбожников. До революции 1917 года он назывался переулок Синагогский. В нижней его части на протяжении ста лет находился молитвенный дом евреев. Однако советская власть объявила непримиримую борьбу религии. Храмы всех конфессий закрывались, а бывших прихожан завлекали в «Союз безбожников», насаждавший атеизм как официальное мировоззрение. Надо полагать, для моральной поддержки керченской ячейки переулок, соединяющий два храма – иудейский и православный, получил новое название. Вскоре после крушения СССР горисполком принял решение о переименовании переулка Безбожников в переулок Поля Дюбрюкса, создателя Музея древностей. Но безбожный дух оказался сильнее, и старая табличка напоминает о временах воинствующего атеизма.

От Константиновской лестницы тянутся вверх извилистые улочки. Их изгибы сродни выкрутасам истории. Характерный пример – переулок Безбожников. До революции 1917 года он назывался переулок Синагогский. В нижней его части на протяжении ста лет находился молитвенный дом евреев. Однако советская власть объявила непримиримую борьбу религии. Храмы всех конфессий закрывались, а бывших прихожан завлекали в «Союз безбожников», насаждавший атеизм как официальное мировоззрение. Надо полагать, для моральной поддержки керченской ячейки переулок, соединяющий два храма – иудейский и православный, получил новое название. Вскоре после крушения СССР горисполком принял решение о переименовании переулка Безбожников в переулок Поля Дюбрюкса, создателя Музея древностей. Но безбожный дух оказался сильнее, и старая табличка напоминает о временах воинствующего атеизма.

Афанасьевская церковь

Синагогу снесли, а вот православному храму повезло: он уцелел во всех передрягах.

Церковь возвели в 1864 году на средства, завещанные керченским купцом Афанасием Маринаки, и освятили в честь его небесного покровителя – Афанасия, архиепископа Александрийского. На фасаде сохранилась памятная мраморная плита с надписью на греческом языке.

Святитель Афанасий Александрийский прославился как борец за чистоту православия. Так и церковь, носящая его имя, смогла противостоять всем тяготам, выпавшим на долю Отечества.

Здание чудом устояло в 1919 году, когда белогвардейцы расстреливали жилые кварталы, но с установлением советской власти большевики обезобразили божий дом и приспособили его для хозяйственных нужд. Во время Великой Отечественной войны Керчь была почти полностью разрушена, но Афанасьевская церковь, иссечённая осколками, радовала глаза и души горожан. Богослужения в храме возобновились в 1941 году и продолжаются по сей день.

Бывшее кладбище

Христианский погост на Митридате заложили в XVIII столетии. Спустя сто лет здесь сформировался мемориальный парк. На самом высоком месте находились могилы преподавателей учебных заведений. Здесь ежегодно совершались панихиды. Почитанием пользовалось захоронение генерал-лейтенанта Адама Сабашинского. Он отдал службе 50 лет и особо отличился при обороне Севастополя в 1854-1855 годах. Сабашинский был удостоен золотой шпаги с надписью «За храбрость» и ордена Святого Георгия – высшей военной награды Российской империи.

Разрушая старый мир, коммунистические правители сурово обошлось и с ушедшими в мир иной: деревья срубили на дрова, надгробья использовали в качестве стройматериала. Сегодня уже трудно представить, что на этом огромном пустыре когда-то нашли последний приют многие тысячи людей. Только тропы, по которым ходят через пустырь современные керчане, символично пересекаются в центре бывшего кладбища крестом, видным даже из космоса.

43 безымянных солдата

Скромный памятник посвящён трагическим событиям осени 1941 года. Отход наших войск прикрывали специально оставленные подразделения. Одно из них закрепилось на горе Митридат. Все воины погибли, выполнив приказ: сражаться до последнего патрона.

После окончания боёв, 14-15 ноября, жители собрали останки солдат и похоронили их по христианскому обычаю: лицами на восток, завернув тела, как в саваны, в плащ-палатки. Все найденные документы передали в военкомат, открывшийся, когда Керчь в начале 1942 года освободила Красная армия. Однако под давлением превосходящих сил врага город пришлось оставить, и дальнейшая судьба документов неизвестна. Люди запомнили только две фамилии.

Позднее на братской могиле установили стелу. На мраморной плите высечено: «Здесь покоится прах советских воинов, погибших в ноябре 1941 года. Лейтенант Изотов, Иванов и 43 неизвестных. Вечная память».

Тихий город бунтарей

Патриархальная, мирная с виду Керчь всегда отличалась мятежным духом. Здешнюю гимназию окончил с медалью Андрей Желябов – будущий руководитель революционной «Народной воли», организатор убийства Александра II. В Керчи родился Пётр Войков – один из инициаторов расстрела императора Николая II и его семьи.

Патриархальная, мирная с виду Керчь всегда отличалась мятежным духом. Здешнюю гимназию окончил с медалью Андрей Желябов – будущий руководитель революционной «Народной воли», организатор убийства Александра II. В Керчи родился Пётр Войков – один из инициаторов расстрела императора Николая II и его семьи.

Компанию местным террористам составил… Емельян Пугачёв. Поднятое им в XVIII веке восстание не имело, по счастью, отношения к Керчи, но ретивые чиновники уже в наше время увековечили имя бунтаря четырежды – в названиях Пугачёвской улицы и примыкающих к ней переулков.

И вот – очередной парадокс: как бы в противовес памяти «славного мятежника» в тихом 3-м Пугачёвском переулке можно найти воплощение спокойных времён. Благоденствие олицетворяет уютный особнячок. Несмотря на крайне запущенное состояние, он сохраняет черты былой респектабельности. Свойственный позднему классицизму облик органично сочетается с каменной резьбой в восточных традициях.

Памятный знак Николаю Челову

Пословица иллюстрирует подвиг, совершённый 9 декабря 1943 года Николаем Человым.

С первого до последнего дня он сражался на «огненной земле» Эльтигена. Не имея ни артиллерии, ни танков, герои смогли продержаться 36 суток, а затем совершили марш-бросок по тылам врага и захватили господствующую высоту 91.4 – вершину горы Митридат. Выбив фашистов из хорошо оборудованных железобетонных подземных сооружений, в одном из укреплений обустроили штаб.

Понимая, что Митридат – это ключ к городу, немцы бросили на штурм высоты все силы. Возникла угроза уничтожения штаба во главе с командиром дивизии. И тогда на помощь боевым побратимам пришли бойцы, которых вёл в бой подполковник Челов. Пуля попала ему прямо в сердце.

К началу Эльтигенской операции грудь 34-летнего командира полка уже украшали три боевых ордена. Звание Героя Советского Союза было присвоено Николаю Челову посмертно.

Декоративный фасад

Застройка Керчи в первой половине XIX столетия велась в строгих гармоничных формах русского классицизма. Градоначальник требовал выдерживать архитектурное единство даже в рядовой застройке. Для этого обывателям были предложены несколько типовых проектов.

Застройка Керчи в первой половине XIX столетия велась в строгих гармоничных формах русского классицизма. Градоначальник требовал выдерживать архитектурное единство даже в рядовой застройке. Для этого обывателям были предложены несколько типовых проектов.

Несмотря на прошедшие века и многочисленные катаклизмы, на здешних улочках ещё можно найти старинные особняки, выполненные в едином стиле. Их неуловимая одинаковость создавала удивительно целостный облик города.

Встречается тут и архитектурный курьёз: строение состоит только из одной парадной стены! Дело в том, что дисциплина классицизма требовала сплошной застройки улицы. Вот только на некоторых участках по причине крутизны склонов Митридата возведение домов было проблематичным. В таком случае архитектор принимал нетривиальное решение: в сложном месте строили только лицевую сторону – ложный фасад, вид которого соответствовал характеру соседних зданий.

Обелиск Славы

Обелиск Славы на вершине Митридата открыли 8 октября 1944 года в честь воинов, погибших при освобождении Крыма. Это был первый в СССР крупный монумент, посвящённый событиям Великой Отечественной войны.

Трёхгранная 24-метровая стела будто вырастает из руин Пантикапея. Надпись «Бессмертным Героям – Советская Родина» говорит: архитектор хорошо знал античную мифологию. Предназначение героев – очищение земли от чудовищ. Сыновья земных женщин и богов-олимпийцев, в земной жизни они были смертными, однако обретали бессмертие в виде вечной славы.

Символично, что для строительства памятника солдатам и матросам использовались камни главного храма Керчи – Троицкого собора. Словно охраняя обелиск, на постаменте стоят три артиллерийских орудия – участники сражений. Дивизионные пушки образца 1942 года – яркие символы войны – поддерживали пехоту «огнём и колёсами».

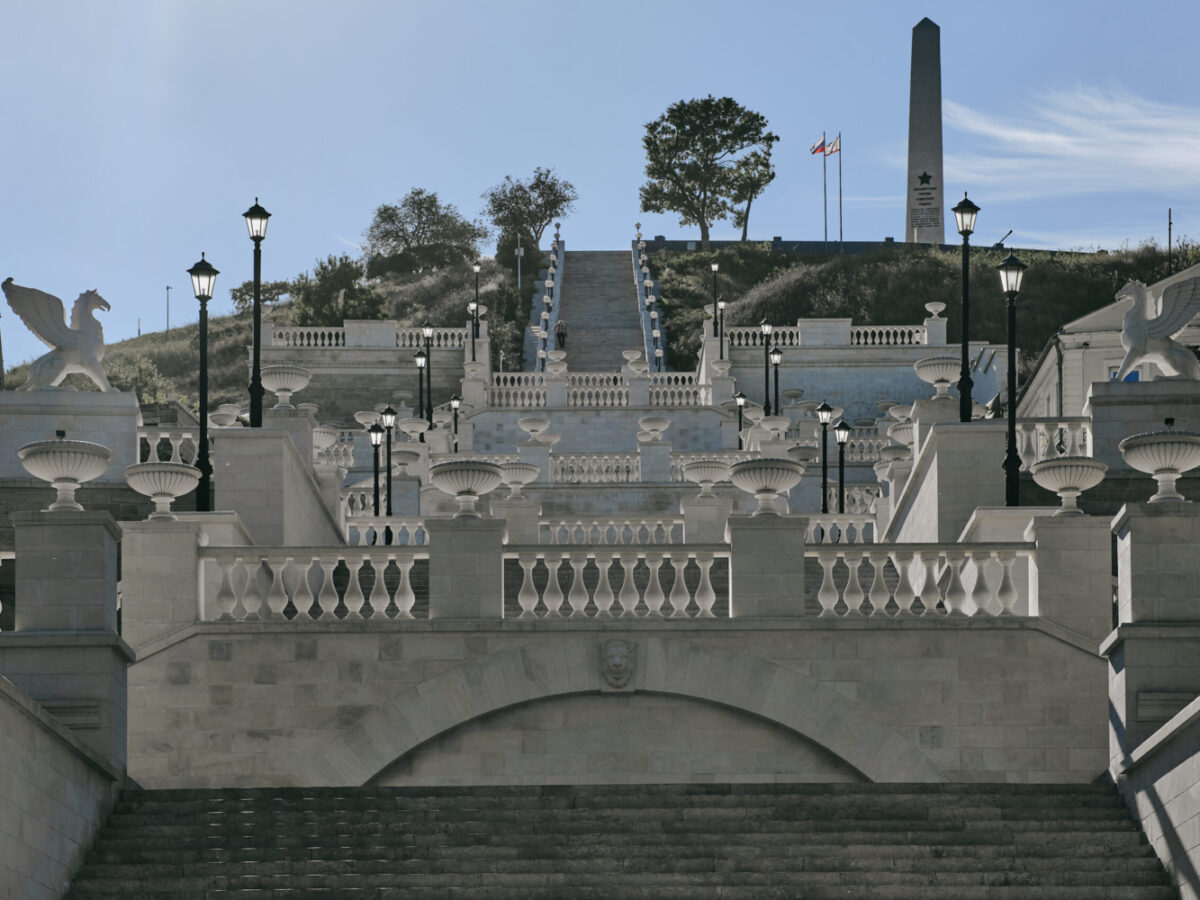

Большая Митридатская лестница

В 30-х годах XIX столетия Керчь переживала строительный бум. В основе плана переустройства центральной части города лежала идея о переплетении времён. Их символизировали античные руины на возвышенности, получившей имя Митридата – правителя, бросившего вызов самому Риму, и раннесредневековая христианская церковь у подножия холма, основанная, по преданию, апостолом Андреем Первозванным.

В 30-х годах XIX столетия Керчь переживала строительный бум. В основе плана переустройства центральной части города лежала идея о переплетении времён. Их символизировали античные руины на возвышенности, получившей имя Митридата – правителя, бросившего вызов самому Риму, и раннесредневековая христианская церковь у подножия холма, основанная, по преданию, апостолом Андреем Первозванным.

Связующим звеном между великими эпохами стала монументальная каменная лестница, выполненная в стиле классицизма. Она находилась в центре панорамы, открывавшейся со стороны моря, и зримо показывала историю Керчи.

Грандиозное для маленького города сооружение было создано исключительно для красоты: с верхнего яруса открывался вид, которым любовались гости Керчи, здесь же располагалось здание Музея древностей. Инициаторы строительства, честолюбивые градоначальники, справедливо полагали, что не хлебом единым жив человек: мир спасёт красота!