Время строительства: конец XIX века

Архитектурный стиль: модерн

Адрес: Феодосия, ул. В. Коробкова, 13

Куда пойдем сегодня?

Кажется, что время остановилось на этой тихой улочке. За минувшее столетие поменялось только название – с Военной на Коробкова. А дома остались те же: небольшие элегантные особнячки.

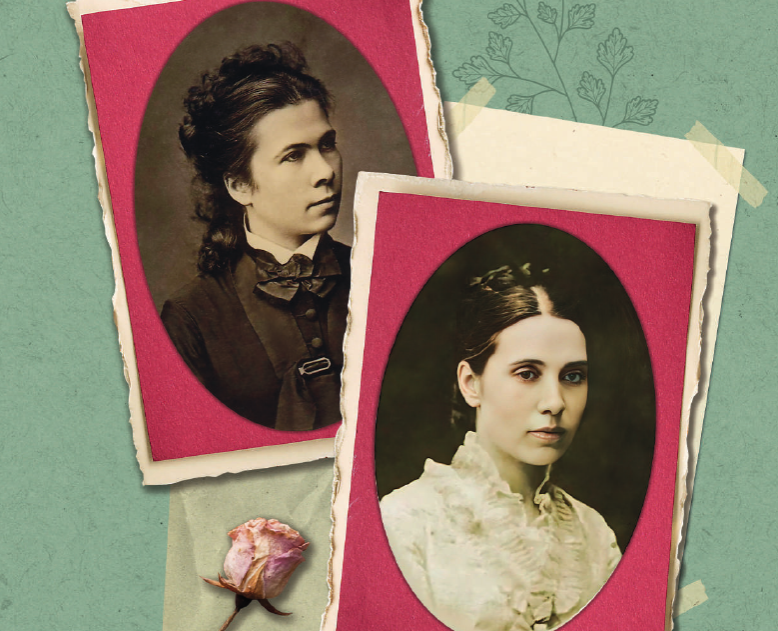

Вот один из них, украшенный скромной лепниной. Повернулась ручка, стукнула кованая, с завитушками калитка – и в игру вечерней светотени вступила миловидная барышня. Её зовут Анастасия Цветаева, ей 19 лет. Сыночек Андрюша уже заснул под бдительным присмотром няни, можно потратить время на себя.

Друг и покровитель – «мощный, упругий и лёгкий» Макс Волошин – ждёт у входа.

– Ася, куда отправимся сегодня?

– Помнишь, ты говорил, что знаешь, где край света?

– Конечно. Там, где светит маяк на мысе Ильи. Сейчас заберём Марину с Серёжей и пойдём.

Асина старшая сестра Марина с мужем Сергеем и дочкой Алей обустроилась выше по склону, в коттедже под розовой черепицей на улице Аннинской.

Вместе с Максом они подолгу гуляют – и говорят, говорят… В неспешных беседах и горячих спорах рождаются поэтические истины, которые через годы станут классикой русской литературы Серебряного века. Его эпоха в разгаре: на дворе 1913-й.

Любовь нечаянно нагрянет

Феодосия впервые открылась Цветаевым в 1911 году. Он был насыщенным событиями. Первый сборник стихов Марины высоко оценили читатели и критики. Среди последних выделялась обстоятельная статья некоего Максимилиана Волошина. Вскоре автор попросил аудиенции – и Марина пала жертвой его обаяния. Встреча в Москве закончилась обещанием продолжить общение у Макса в гостях – в неизвестном местечке Коктебель.

Сёстры попали в родную стихию: море и горы, безбрежная ширь творчества и нагромождения идей… Общение с обитателями дома поэта, походы на Кара-Даг под водительством «гения места» рождали эмоции и чувства. И, естественно, влюблённости.

Здесь, в Коктебеле, Марина нашла свою вторую половинку. Ей стал Сергей Эфрон.

Как-то раз Волошин вызвался показать друзьям город его юности – искромётную Феодосию. «Когда мы увидели Итальянскую улицу с арками, за которыми лавочки с восточными товарами, бусами, сладостями, когда сверкнул атлас, рекой разливающийся по прилавку, когда брызнула синева с плывущими розами, мы поняли: Феодосия – волшебный город и мы полюбили его навсегда», – вспоминает Анастасия Ивановна.

«Это лето было лучшим из всех моих взрослых лет», – признавалась Марина.

Позвал нас город

После Коктебеля у Цветаевых начался новый этап жизни. Почти одновременно вышли замуж, в положенный срок увидели мир первенцы. Будущее обещало быть светлым и прекрасным, но реальность оказалась жестока: только-только встав на ноги, Марина и Ася осиротели. Вчерашние гимназистки не остались на улице: родительские деньги позволяли вести безбедное существование. Они не чувствовали себя одинокими: рядом – любящие мужья, очаровательные детишки. Но потеря родителей была столь ощутимой, что потребовалось сменить обстановку, развеяться и собраться с мыслями.

«Из всех городов прошлого сильнее всего позвал нас город, где мы были счастливы два года тому назад. Мы не ошиблись, выбрав Феодосию», – писала Анастасия в «Воспоминаниях».

В октябре 1913 года справили два новоселья. Марина обосновалась на горке, на даче семейства Редлихов. Ася – в центре, в особняке на перекрёстке улиц Бульварной и Военной.

На одной волне

Феодосия тепло приняла гостей и щедро одаривала их впечатлениями. Цветаевы с неподдельным интересом изучали древнюю Кафу.

«Караимская слободка – совершеннейшая Италия, – отмечает Марина. – Узкие крутые улочки, дома из пористого камня, арки. На вершине горы Митридат – белое здание с колоннами, в нём музей древностей. У входа – два огромных кудрявых льва. Я влезла на одного из них, Макс стал рядом. Ася нас фотографировала».

В предместье под названием «Карантин» любознательные туристы подивились историческому ландшафту эпохи генуэзского владычества: за мощными башнями и стенами цитадели спрятались приземистые домики, на них глядят крохотные храмы – армянский, греческий.  По счастью, эту картину можно созерцать и сегодня – и представить, как кристаллизуются в душе юной поэтессы прекрасные строки:

По счастью, эту картину можно созерцать и сегодня – и представить, как кристаллизуются в душе юной поэтессы прекрасные строки:

Над Феодосией угас

Навеки этот день весенний,

И всюду удлиняет тени

Прелестный предвечерний час…

Стихи растут, как звёзды

Не стеснённые материально, барышни не отказывали себе ни в хлебе насущном, ни в милых чудачествах. Дневники Марины изобилуют детальными описаниями – какое платье она заказала для себя, какую обновку приготовила дочурке.

В районе, который выбрала Анастасия, издавна квартировали военные. Тут находились городское офицерское собрание, казармы Виленского пехотного полка. Его солдаты и офицеры отличились в Отечественной войне 1812 года при обороне Смоленска и в Бородинском деле, принимали участие в «Битве народов» под Лейпцигом.

Духовное окормление воины получали в старинной Николаевской церкви. Её стены украшали мраморные мемориальные доски с именами виленцев, совершивших подвиги на полях сражений. Храм, трепетно сохраняющий память о героях, произвёл сильное впечатление на Марину. А вскоре родился шедевр – «Генералам двенадцатого года».

Судьбы вещей

В доме, где в 1913-14 годах снимала жильё Анастасия, расположен Музей Цветаевых.

В небольшой комнате воссоздана характерная обстановка того времени. Скромный мебельный гарнитур переехал сюда с дачи Редлихов. Сидя в этом кресле, Марина записывала чувства и мысли.

Круглый стол застелен красивой скатертью. Она связана крючком на заре позапрошлого века из льняной нити в сложной технике ирландского кружева: каждый элемент изготовлен отдельно. Как же узор похож на творчество Цветаевых – очень разное и в то же время удивительно цельное!

Привлекает внимание странной формы аппарат – стереоскоп. Глядя на двойную фотографию через специальные линзы, человек видел изображение сродни объёмному.

Замечательный артефакт принадлежал Рудольфу Редлиху. Стремясь поддержать Асино увлечение фотографией, он подарил ей стереоскоп и набор снимков с видами Феодосии.

Чудо-приборчик играл роль ни много ни мало волшебного фонаря. Ариадна Эфрон, вспоминая «Истории жизни, истории души», рассказывает о запавшем в память: «Мамина комната была праздником моего детства. Из шарманки лилась музыка, а в стереоскопе оживали картины!»

вспоминая «Истории жизни, истории души», рассказывает о запавшем в память: «Мамина комната была праздником моего детства. Из шарманки лилась музыка, а в стереоскопе оживали картины!»

Такой живой и настоящей

Сокровенные раздумья наших героинь подтверждают: «Богом данный город» обладает способностью исцелять душевные раны. Сёстрам посчастливилось ощутить здесь блаженное состояние полноты бытия. «Чудно в Феодосии! Сколько солнца и зелени! Сколько праздника! Ослепительные, сверкающие дни. Мужчины нас определённо любят!» – подобными наблюдениями, как коктебельский пляж самоцветами, пересыпаны страницы. Заклинанием звучат восторженные строки в дневнике Марины: «Тонкая, лёгкая я в голубых шароварах, не старься! Но, Алюшка, – расти!»

Цветаевы платили благодатной Феодосии той же монетой. Много и с удовольствием выступали. Их привечали во многих семьях, рукоплескали на творческих вечерах. Неповторимая манера чтения стихов «в унисон», абсолютное совпадение голосов, создававших объёмное звучание, очаровывало слушателей. «Волошину я обязана первым самосознанием себя как поэта», – подчеркнула Марина в очерке «Живое о живом».

Войны и революции, болезни и смерти, эмиграция и возвращение, тюрьмы и лагеря, крушение надежд и волна разочарований – всё придёт позже. Но, даже «захлёбываясь от тоски» в бурях «Стального века», подвижницы поэзии «искали Крым везде и всюду – всю жизнь».